年収1000万円でも手取りが増えない訳。「静かな増税」と「社会保険料の壁」を知る40代・50代の資産防衛術

「役職も上がり年収は増えたのに、なぜか手取り額は思ったほど伸びない…」40代、50代の会社員の方なら、そう感じた経験はありませんか?

その原因は、2020年から始まった「年収850万円超」を対象とする増税だけではありません。実は、それ以上に私たちの手取りをじわじわと圧迫している**「もう一つの見えない負担」**が存在します。

この記事では、多くの高年収層が直面している「静かな増税」と「社会保険料の壁」という2つの問題を解き明かし、経験と収入がある40代・50代だからこそ実践すべき、効果的な資産防衛術を具体的に解説します。

第一の壁:年収850万円からの「静かな増税」

まず、すでにご存知の方も多い「年収850万円の壁」についておさらいします。2020年の税制改正で、会社員の「経費」と見なされる「給与所得控除」と、全納税者に適用される「基礎控除」が同時に変更されました。

📝 2020年 税制改正のポイント

給与所得控除

一律10万円引き下げ

(上限額も220万円→195万円に)

基礎控除

一律10万円引き上げ

(38万円→48万円に)

この変更により、年収850万円を超えると給与所得控除の削減額が基礎控除の増額分を上回り、実質的な増税となりました。年収1000万円の方であれば、年間約4.5万円の負担増となります。これは、いわば国からの明確な「高所得者への負担増」のメッセージです。

第二の壁:年収が上がるほど重くなる「社会保険料」

しかし、40代・50代の手取りをより大きく圧迫しているのは、税金以上に「社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)」の存在です。

⚠️ 税金と社会保険料の決定的違い

所得税は、各種控除を使った後の「課税所得」にかかります。一方、社会保険料は控除が適用される前の「標準報酬月額(ざっくりとした月収)」を基準に計算されるため、年収が上がるほど負担感がダイレクトに増していきます。

特に注意すべきは、40歳から負担が始まる介護保険料と、健康保険料です。

- 厚生年金保険料:標準報酬月額65万円(年収 約800万円超)で負担は頭打ちになります。

- 健康保険・介護保険料:標準報酬月額139万円(年収 約1800万円)まで、年収に比例して負担が増え続けます。

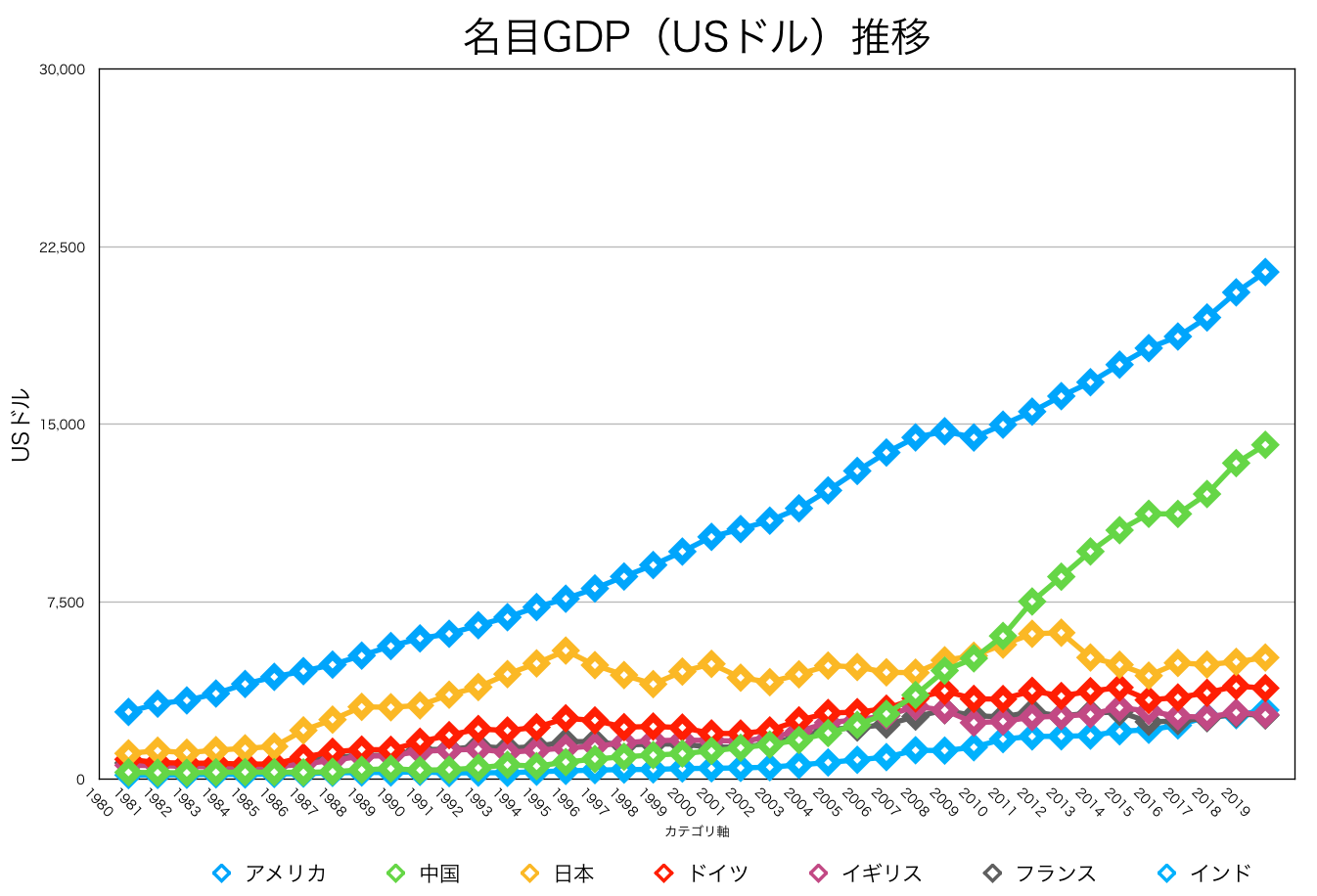

つまり、年収が800万円から1500万円に増えても、将来の年金額に反映される厚生年金保険料は増えず、主に健康保険料や介護保険料、そして税金だけが重くのしかかってくるのです。

結論:40代・50代の「今」だからこそ、やるべき資産防衛

増え続ける税・社会保険料負担、そして迫りくる「役職定年」や「定年退職」。私たちに残された時間は、決して長くはありません。しかし、悲観する必要はありません。40代・50代は、収入と経験値がピークに達する、資産形成のラストスパートに最適な時期でもあります。

国や会社に頼り切る時代が終わった今、自らの手で資産を守り、育てる「経済的自衛」が不可欠です。

高年収世代がフル活用すべき「最強の武器」

政府が用意した「静かな増税」への対抗策、それが新NISAとiDeCoです。この2つの制度は、運用益が非課税になるという強力な税制優遇を備えています。

特に、可処分所得が比較的多く、退職金も見込めるこの世代は、これらの制度を上限額まで最大限に活用すべきです。例えば、退職金の一部をNISAで運用に回す、毎月の余剰資金をiDeCoに拠出するなど、具体的なアクションを起こすことで、税金の還付や非課税の恩恵を受けながら、効率的に「第二の収入源」を育てることができます。

負担が増える時代だからこそ、使える制度は賢く、そして大胆に使いこなす。それが、経験豊富な40代・50代に求められる、新しい時代の資産防衛術です。

▶︎ 日本の年金制度の現状についても、ぜひ合わせてお読みください。

→会社員の年金問題【日本の年金がやばい件】

赤坂ファイナンシャル株式会社 代表取締役

元大手企業勤務、3,000人以上の相談実績と著書『地味な投資で2000万円』を持つお金のプロ。ファイナンシャルプランナー、クレジットカードアドバイザー®として、難しい金融の話を初心者向けにわかりやすく解説しています。

主な実績

著書:『自由に生きるための 地味な投資で2000万円』

メディア出演:テレビ朝日「グッド!モーニング」、週刊SPA!、現代ビジネス、プレジデントオンライン等 多数

講演実績:一部上場企業、経営者団体など